行司さんも大変です。

1988年2月に、春日野前理事長(元横綱・栃錦)からバトンを引き継いだ「土俵の鬼」こと当時の二子山理事長(元横綱・若乃花)は、立ち合いの正常化に努め、「待った」の制裁金を導入(後に廃止)し、行司に「手をついて」と掛け声を徹底させた。

私はよく動画(YouTube)を貼らせていただいてるが、二子山理事長就任前後の「立ち合い」に着目してもらえれば一目瞭然である。以前は手をつかずに中腰から立ち合っていて、これで成立、普通にまかり通っていた。

制裁金の件(幕内10万円・十両5万円)の罰金に関してはエピソードもあって、あの舞の海の現役時代、兄弟子の幕内力士(誰だかわからない)は1場所で7度待ったをしてしまい、月給がほとんど無くなったなんてこともあったとか。

今でも受け継がれている立ち合い正常化。力士同士の呼吸・合わせるタイミング・立ち合いへの意識、その中にある駆け引きなどなど…。

土俵下から審判長が睨みを利かせ、合わせる行司も厳格さが求められる。

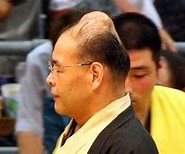

現在、立ち合いに一番厳しいとされる木村晃之助(九重・三役格・58歳)

この行司にかかってしまってはスゴい!

「声はデカい」「威圧的」「上から目線」などと言われてるようだが。

これが行司の矜持であり、やらなくてはいけない仕事・業務である。

土俵以外(巡業の時などは)気さくで優しいという声もあるようです。

木村晃之助の更なる活躍を祈る!

※25日水曜日(20時より)埼玉・草加でトークライブがあります!

元力士が経営するお店からお届けします。現地参加もまだ受け付けてるそうですよ!

10月25日20時から草加の相撲バー「闘勝花」からVoicy公開生配信ですが、相撲の裏話、良い話、驚く話をテーマに店主の福田さんとお送りします。 食事を食べながら現地で観客として参加したい方は以下予約サイトもしくはmakushitasumo@gmail.comにご連絡ください! https://peatix.com/event/3738428

これを機に裏方さんをもっと知りましょう↓↓↓