九州場所の番付が発表された。目についたところをいくつか言えば。

前頭4枚目に、東・豪ノ山 西・錦木。

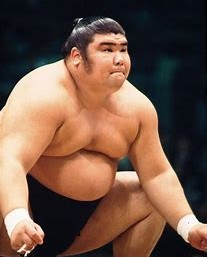

幕内3場所目を迎える豪ノ山。先場所初の上位挑戦だったが、臆せずに向かっていった。2大関(貴景勝・豊昇龍)と1関脇(大栄翔)に負けはしたが、豊昇龍(大関)にのど輪で上を向かせ、大栄翔(関脇)に堂々と張り手をかましたその若さと強心臓で、今場所も躍進なるか。

先々場所の途中までの優勝争いを引っ張る活躍(10勝1敗からの最終成績10勝5敗)先場所33歳での新三役と遅咲きの活躍を見せていた錦木。先場所は場所前に右ふくらはぎを痛めて万全ではなかったそうだが、今場所への調整は順調だろうか。重い腰を活かして三役上位をかき回せてほしい。

新入幕4人のうちの2人、狼雅(東16枚目)と北の若(東17枚目)

この2人はアマチュアエリート。

入門前までの経歴・実績をたどれば(私の中では)出世に時間がかかったなぁという印象。

狼雅は今年初場所朝乃山戦や9月場所千秋楽・大の里戦で見せた闘志と大相撲を思い出してほしい。

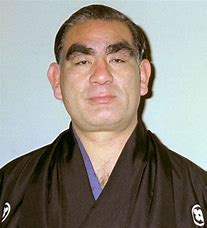

「北の富士の秘蔵っ子」と目され期待の大きい北の若。

素質にあぐらをかくところがあったのか、伸び悩んでいたように見えた。

前に出ることを忘れない積極的な相撲と、こちらも気迫をむき出しにした戦いを見せてほしいものだ。

最後に幕下。

上位15枚目以内はどこを切り取っても面白いメンツ揃いだが、私が目につけた・ついたのは、東の11、12、13枚目の3人。

東11枚目 北磻磨(先場所の三段目優勝)

12枚目 朝志雄

13枚目 夢道鵬

まずは北磻磨。130㎏しかないその体で、低く当たり、下から突き起こしていく相撲を信条とする。先場所の優勝インタビューで「(相撲に対して)好きが増してる。幕内に戻れるように頑張ります」と気を吐いた37歳は、再十両への足掛かりを築くことができるのか。

朝志雄は膝の大ケガの連続で、その度に大きく番付を下げてきたが、腐らずに努力をし続け這い上がってきたことに敬意を払いたい。ここでもうひと踏ん張りだ。

最後に夢道鵬。(聞きなれたアナウンスとして)大鵬の孫・あの貴闘力の息子(四男・末っ子)がこの夢道鵬である。自己最高位を更新した今場所は(憧れの)リーチをかけることができるか。夢への道を打ち立てることができるか。

ちなみに(この4兄弟の)三男・王鵬は東前頭12枚目、次男(四股名・納谷)は西三段目26枚目の今場所番付となっております(長男はプロレスラーとして活躍中)

九州場所を頼んだぞ!!↓↓↓