昨日からの続きになるが、輪島の横綱在位は47場所(1973年7月場所~1981年3月場所)を数えるが、この期間中に「横綱」として切磋琢磨した力士は(北の富士・琴櫻・北の湖・(2代目)若乃花・三重ノ海)と5名を数える。

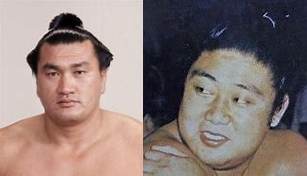

「輪湖時代」と評され振り返ることが多いが、今日はそれを逆手に取ると言ったら言い過ぎかもしれないが、この5名のうちの一人、2代目若乃花(幹士)との対決に焦点を当てたいと思う。

この2人の対戦成績は(輪島から見た)19勝14敗と輪島が若干リードしている形になるが、横綱としての実績・力士としての最終形で振り返ると、若乃花も負けていない。

当時の両雄が所属する部屋は輪島(花籠)に若乃花(二子山)

元大関・魁傑の放駒部屋と合わせて「東の両国、西の阿佐ヶ谷」と言われたほど活気づき、実力・人気を兼ね備えた関取を何名も輩出している(1970~80年代)

「黄金の左」と称された絶対的な左からの投げを切り札に持つ輪島に対して、左四つからの上手投げなど、廻しを引けば若乃花も遜色ないスタイルを持っていた。

両者の熱戦を回顧する。

①1977年(昭和52年)9月場所14日目 対 若三杉戦(当時・大関)

昨日も貼りましたが(すみません)

脂が乗りきった頃の輪島。当場所は中盤まで9勝1敗と優勝争いの一員だったが、11日目から(豊山・貴ノ花・旭國)らに3連敗した翌日の取組だった。

一方の若三杉。この日までの成績は10勝3敗だった。最終盤の横綱大関との対戦(潰し合い)をしている最中だった。

②1978年(昭和53年)11月場所13日目 対 横綱・若乃花(2代目)戦

輪島と若乃花、ここまで12連勝と負けなしで迎えた「阿佐ヶ谷決戦」

途中「水入り」が入る大相撲。息詰まる熱戦の模様がこの動画越しにも伝わってくる。

先んじて言うと、この場所を制したのはこの若乃花。通算4回の優勝の内、唯一の全勝優勝を果たした場所でもあった。

輪島は33歳で引退。

若乃花は29歳で引退。

両者とも結婚(プライベート)で躓いた。

輪島はその後、年寄株を担保にしていたことが発覚後(結果論)になるが、栄光が衰えていったように思う。(プロレスラー転向・相撲評論家・バラエティ番組出演・アメフトのクラブチーム総監督など)

若乃花は1983年12月に二子山部屋から分家独立後、多数の関取を育てた。

また調べてみては、当時中学生横綱のタイトルを獲得した高見盛を間垣部屋に勧誘したとされるが(高見盛が)断ったとされる(初めて知りました)理事を10年務めたが、自身や部屋の弟子に関するトラブルが相次いだ。

輪島は2018年10月に70歳で、若乃花は2022年7月に69歳で逝去している。

お部屋に掲げてください↓↓↓

令和六年 大相撲カレンダー 2024年度版