伯桜鵬 哲也 東前頭7枚目

今場所最終成績 8勝7敗

初日からの白星を7に伸ばし、一時は大の里・安青錦・若隆景らと完全に優勝争いを牽引する存在だった。

にも関わらず、これ以降、坂道を転げ落ちるように1勝7敗(10日目から6連敗)で場所を締めくくる。

どうしてこんなにも成績が反転したか?

振り返れば初黒星を喫した明生戦(8日目)で、土俵際の攻防での完全な逆転負け。この時の小手投げを食らった際に右ひじ周辺を多少なりとも痛めたものと思われる。

翌9日目は、右ひじ上部にテーピング。

10日目にはそれが取れたと思いきや、この時の大栄翔戦後に新たな痛みが発症したのか、次の日の豊昇龍戦から右ひじ周辺を広く完全防備するかのように、テーピング処置がされていた。

久々に今場所途中までの好成績から「伯桜鵬」の文字・四股名を見聞きし、更なる健闘を期待したのだが、6連敗した要因には間違いなくこの右ひじ周辺の痛みが伴うものと推測する。

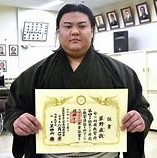

横綱昇進を決めた大の里より初土俵は2場所前(年齢は3歳差・大の里が上)

大卒からの入門した大の里に対して、伯桜鵬は高卒から社会人を経ての入門。

アマチュアタイトルを多く獲得しているこの両雄には、事あるごとに比較・話題にされ、大きな期待がかけられていた。

しかし、伯桜鵬の左肩の大ケガから状況が一変。

今はすっかり水をあけられてしまった。

まずはケガを治し、痛みを取り除こう。

私はデビューから3場所、本名「落合」を四股名にしていた頃のあなたの輝きが忘れられません。