安治川部屋のLINEに友だち登録をしているため、部屋の最新情報などがよく入ってくる。

今年7月1日に江東区石島に新設される部屋の建設工事・進捗状況が最新のお知らせであった。

稽古場や大部屋などができてきて、鉄砲柱も設置されたようだ。

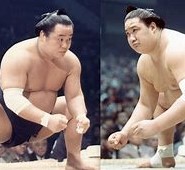

現在、弟子は3名。

安櫻(あんざくら)※親方のおいにあたる (インターハイ出場などアマチュア相撲経験あり)

四股名の由来・・・櫻のように咲いてほしいという思い

安強羅(あごうら)

四股名の由来・・・ポルトガル語で「今」という意味で、「この瞬間を大切にしてほしい」という願いが込められている。

十河(そごう)・・・先場所(三月)初土俵 ※本名だそうです

※(外国人の)研修生として、ヤブグシシン・ダニーロ。(愛称・ダーニャ)

と、徐々に第2の安美錦を育てる基盤が整いつつある。

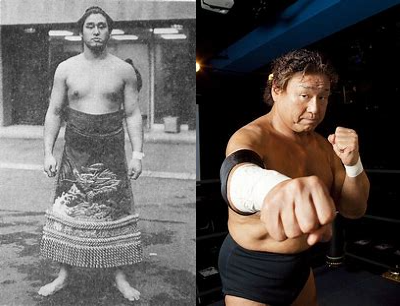

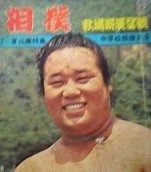

~親方・安美錦の現役時代~

右四つ・出し投げで崩していく形が得意ながらも、時には立ち合いからの突き押し、足技も見せる臨機応変な多彩さがあった。

それがゆえに、珍しい決まり手で勝利することも度々あった。「大逆手(おおさかて)」「裾取り(すそとり)」などである。

2003年7月場所に、膝の大ケガを負ってからは、常にケガとの戦いだった。

それでも諦めず2010年頃からは特注のカーボン製の装具をつけ、上位陣に挑み続け食らいついた。

幕内在位:97場所

三役在位:15場所(関脇6場所、小結9場所)の数字が示す通り、横綱大関陣をよく苦しめた。

三賞:12回(殊勲賞4回・敢闘賞2回・技能賞6回)

金星:8個(貴乃花1個、武蔵丸1個、朝青龍4個、白鵬1個、鶴竜1個)

通算成績:907勝908敗55休 勝率.500

現役在位:135場所 と輝かしい実績を残した安美錦 竜児だった。

※本日、番付発表があり、

安櫻・・・東序二段20枚目

安強羅・・西序二段107枚目

十河・・・西序ノ口16枚目

となっている。

夏場所は今月14日(日曜日)が初日だ。

今から待ち遠しい。

安治川親方スペシャル!!↓↓↓