現役時代の高見盛(現・東関親方)は、1度だけ当時の朝青龍に勝ったことがある。

2003年7月場所8日目の事。当時の番付は朝青龍が東横綱で横綱在位3場所目「偉大な横綱」として君臨するその礎を築いている時期だった。一方の高見盛は西前頭3枚目。この年から永谷園のCMにも出演。実力も人気もうなぎ上りに上昇中の頃だった。

いざ大一番へ。ロボコップと形容された気合注入シーンから。

相撲は、立ち合いすぐに高見盛が左上手を取る。この左上手が命運を分けた。朝青龍すぐさますくい投げで振るが強引。高見盛、チャンスを逃さんばかりに得意の右のかいなを返し、渾身の寄り切り!座布団が大量に(異常なほど)舞い飛ぶ愛知県体育館、高見盛も一礼する直前に「ヤッター!」と叫んでいたのだろう、明らかに口がそう動いていた。高見盛と観客の歓喜の渦はしばらく鳴りやまなかった。

高見盛はこの場所5日目にも横綱・武蔵丸相手に金星を挙げて、2横綱・2大関(武双山・千代大海)を破る大活躍、9勝6敗で殊勲賞を受賞した。

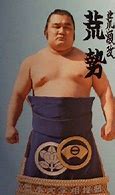

その後、長らく幕内で活躍。2011年9月場所に十両陥落後も奮闘を続けていたが、2013年初場所限りで引退。現在は審判部に配属され、あの独特の高見盛キャラはここでも生かされてる。

早いもので引退後10年が経つんですね。

これはユニークな逸品です↓↓↓